Eines der Hauptthemen der Forschung der Neuen Kulturgeschichte, breiter gefasst der Geisteswissenschaften im Zeichen des “Cultural Turn”, ist die Untersuchung von kulturellen Identitäten. In der Regel betrachtet man kollektive Identitäten, also die Zugehörigskeitsgefühle von Menschen zu wie auch immer gearteten Gruppen, aber auch die Betrachtung von individuellen Identitäten von Menschen als Einzelwesen (etwa im Anschluss an die Psychohistorie) spielt hier eine wichtige Rolle.1

Die Betrachtung von Identitäten wird seit der jüngeren Nationalismusforschung – vor allem im Anschluss an Benedict Anderson2 und Ernest Gellner3 – in konstruktivistischer Perspektive betrieben. Die jüngere Nationalismusforschung im Anschluss an den anglophonen Diskurs hat eine Erkenntnishaltung hervorgebracht, die man am Besten als “dekonstruktiv” beschreiben kann. Ging man auch in den transnationalen Forschungen – etwa zur Entwicklung einer europäischen Identität4 – bis in die 1980er-Jahre davon aus, dass die Bestimmung von Identitäten einem essentialistischen Denkmodus folgen könne, also dass Identitäten durch bestimmte stabile und fortbestehende “Leitmuster” (etwa Eigenarten verschiedener Nationen in Europa und der Welt) oder auch einen “Identitätskern” geprägt seien, so wurde man seit der Nationalisforschung und den Postcolonial-Studies im Zuge der 1980er-Jahre des Befundes gewahr, dass Identitäten immer Konstruktionen sind.

Dies war ein entscheidender Wechsel der Perspektive, der auf beinahe unlösbare Weise mit der weiteren interdisziplinären Entwicklung des “Cultural Turn” verknüpft war. Im Zuge dieses Paradigmenwechsels (und ich benutze ganz bewusst das umfassend ausgreifende Wort des “Paradigmenwechsels”) wurde man sich immer stärker bewusst, dass Identitäten im einfachsten Wortsinne diskursiv “handgemacht” sind, also erst dadurch entstehen, dass Menschen über sie sprechen, über sie verhandeln, durch Gespräch und Lebenspraktiken klarlegen, wer zur Gruppe zu zählen ist und wer nicht. Dies bedeutete einen entscheidenden Fortschritt in der Qualität der Identitätsforschung: Durch das konstruktivistische Kulturparadigma konnten Identitäten als historische Diskursfragmente decodiert werden, derer man sich in heutiger Hinsicht nicht mehr naiv politisch bedienen kann. In Identitätsdiskursen geht es folglich immer auch darum, zu hinterfragen, welche politischen Zielen mit der Festschreibung der jeweiligen kulturellen Identität verfolgt werden.

Dies stellt bis heute den common sense der Identitätsforschung dar. Man ist gleichsam übereingekommen, dass Identitäten Konstrukte sind, die in Diskursen von Menschen erdacht und mit bestimmten Strategien gebildet und fortgeschrieben werden. Und dennoch: Bis in die jüngste Zeit geht man auch in konstruktivistischen Identitätsdiskursen davon aus, dass Identitäten zwar Konstruktionen sind, aber dennoch “stabilen” Charakter haben können. Und genau an dieser Stelle der aktuellen Forschungsdebatte möchte ich mit dem vorliegenden Diskursbeitrag anknüpfen: Man hat in den letzten drei Diskursjahrzehnten erkannt, dass kulturelle Identitäten Konstruktionen sind, also historischen Charakter haben, doch betrachtete man sie als stabile Konstruktionen. Dies ist nicht nur auf den ersten Blick a priori gleichsam paradox, sondern markiert den momentanen Status quo, an dem sich die Debatte zur Identitätsforschung im Rahmen des “Cultural Turn” befindet.

Ich möchte diesen Debattenstrang mit Bezug auf den theoretischen und empirischen Bereich der Kulturgeschichte harter Musik aufgreifen. In einigen jüngeren Ansätzen zur Identitätsforschung hat man formuliert, dass selbst die Zuerkennung von Identitäten als stabilen Konstruktionen nicht annähernd der Wahrheit entspricht. Wenn man im Sinne dieser Diskursbeiträge auf Identitäten blickt, dann sie diese permanent in der Verwandlung, im Fluss, werden dauernd hinterfragt, umkämpft und neu geschrieben. Insoferne ist auch die Erfassung von kulturellen Identitäten als stabilen Konstruktionen ein konstruktiver Mythos. Wenn die Forschung Identitäten als stabile Konstruktionen beschreibt, dann leistet sie einen nicht unwesentlichen Beitrag dazu, Identitäten exklusiv zu gestalten, indem sie mittels des Mythos’ der Beständigkeit verklärt werden.

So sind etwa auch Forschungsergebnisse zu Nationalidentitäten, die diese als stabile Konstruktionen beschreiben, nichts anderes als eine mit wissenschaftlicher Autorität versehene Fortschreibung des Nationaldiskurses mit seinen Meistererzählungen. Dies haben einige AutorInnen der Postmoderne – hier ist vor allem an französische Autoren wie etwa Jacques Derrida, Jean-François Lyotard oder auch Michel Foucault zu denken5 – erkannt und nachgewiesen sowie konzeptionell grundgelegt; sie propgagierten, dass die Stabilisierung von Identitäten einen Mythos darstellt, der die Zirkulation im Diskurs verhindert.

Mit diesen AutorInnen ist davon auszugehen, dass Identitäten als immer im Fluss, sich konstant verändernd und daher schlicht als Prozesse gesehen werden müssen. Dies hat nicht nur umfassende politische Implikationen zur Folge (die Identitätspolitiken – etwa auf Seiten des “reflexiven” Nationalstaates aber auch auf Seiten etwa der Europäischen Union – sollten diesen Befund aufnehmen und politische Ziele verfolgen, die der Verflüssigung Rechnung tragen), sondern kennzeichnet auch den momentanen fachwissenschaftlichen Forschungsstand. Ging man bis vor Kurzem davon aus, dass Identitäten auch zu stabilen Konstruktionen werden können, so erkennt man gerade heute angesichts der Globalsierung mit ihren Verflüssigungstendenzen, aber auch anhand der mit ihr einhergehenden Konjunktur lokaler und regionaler Identifikationen, dass Identitäten gleichsam immer im Fluss sind. Die zukünftigen Aufgaben der Forschung bestehen also, erstens, darin, ein begriffliches Instrumentarium zu entwickeln, das diesem grundsätzlichen Charakter der Verflüssigung Rechnung trägt.

Zweitens, sollte es daher im Mittelpunkt stehen, nicht mehr zu beleuchten, was Identitäten stabilisiert, sondern bewusst zu untersuchen, wie es in Identiätsprozessen zu Destabilisierungsvorgängen und Diskontinuität kommt. Es geht heute als nicht mehr um Stabilität und Eindeutigkeit von Identitäten, sondern um Ambivalenz, Ambiguität, Verflüssigung und Destabilisierung. Einige AutorInnen der Postmoderne haben sich bereits auf diesen Weg gemacht;6 ich möchte diese zukunftsweisende Tendenz der Forschung aufgreifen und sie einführend für den Diskurs der Kulturgeschichte der harten Musik fruchtbar machen.

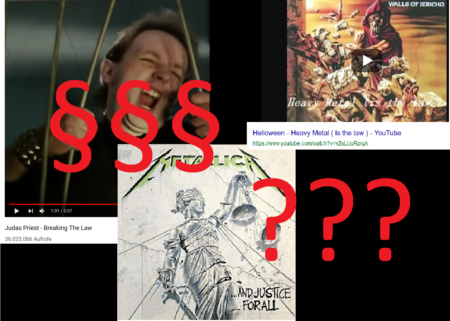

Auch in dieser Kulturgeschichte ging es immer darum, Identitäten zu erkennen, zu stabilisieren oder auch zu hinterfragen. So sind etwa die “imagined communities” der Entwicklung der Szene der “MetallerInnen” vor allem seit den 1980er-Jahren auch als solche Prozesse zu erkennen. Ging man bisher davon aus, dass deren Identitäten stabilen Charakter hatten, so war man in der Erzählung beschränkt; nimmt man jedoch auch Aspekte der Destabilisierung in die kulturelle Sicht auf, so wird die Perspektive umfassender. Ich möchte versuchen, dies an drei Beispielen der Kulturgeschichte der harten Musik seit den 1950er-Jahren zu exemplarisieren.

Elvis Presley bewegt die Massen

Elvis Presley und vor allem seinen Einfluss auf die Kulturgeschichte der “weißen” Populärmusik seit den 1950er-Jahren im Bereich des Diskurses der harten Musik zu verorten, scheint auf den ersten Blick ein gewagtes Unterfangen darzustellen. Denkt man jedoch etwas tiefer, so wird schnell klar, dass wir mit Elvis Presley durchaus einen der “Vorväter” der harten Musik in der “westlichen” Kulturgeschichte der Populärkultur nach 1945 vor uns haben. Dies ist schnell auf den Punkt gebracht: Die “Rockabilly”-Musik, die Presley mithalf auf den Weg zu bringen, ist nicht nur formal vielfach gitarrenorientiert, sondern war vor allem mit ihrem gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Nimbus eine Vorwegnahme dessen, wofür heute noch der Diskurs der harten Popmusik steht. Es ging um eine spezifisch jugendliche Selbstfindung, eine eigene populäre Jugendkultur, auch um Opposition und Auflehnung, kurz diese Vorform der harten Rockmusik wurde zu einem kulturellen Ort einer eigenen, neuen Jugendkultur.

Sie gab den jungen Menschen ausgehend von Amerika die Chance, sich im Aufführen dieser Musik, vor allem aber auch in ihrem Hören und ihrer Rezeption, sich an einen neuen kulturellen Ort zu begeben, der nur ihnen gehörte. Es ging also ganz und gar darum, eine neue populäre Jugendidentität zu konstruieren, die sich von den bisherigen tradierten Lebensentwürfen teils diametral abzuheben schien. Es ging also um Identität und das Leben dieser neuen Identität. Harte Musik war das insoferne, als dass hier – auch im diskursiven Umfeld um Presley – jene Traditionen der “Renitenz”, der Opposition und des “Anders-Seins” “erfunden” wurden, die in der harten Musik bis heute wirken. Wenn etwa ein US-amerikanischer Jugendlicher sich in den 1980er-Jahren mit Thrash-Metal-Diskursen wie jenen um Slayer, Exodus oder auch Metallica auseinandersetzte, so entwarf er für sich eine Identität, die sich in ihrem Lebensentwurf von den Vorstellungen vor allem der älteren Generationen scheinbar diametral abhob. Dies ist kein anderer diskursiver Mechanismus als das soziale Aufbegehren, das in den 1950er-Jahren mit dem Hüftschwung von Elvis Presley in symbolischer und performativer Weise verknüpft wurde. Es war also dies eine Vorform der harten Musik.

Wenn man auf die Kulturdiskurse blickt, die um die Grundlegung der Karriere des “Kings” seit 1953 entstanden, dann waren in der bisherigen Auseinandersetzung – sowohl in populärer als auch in fachwissenschaftlicher Perspektive – vor allem Aspekte der Stabilisierung einer neuen Identität im Zentrum der Aufmerksamkeit.7

Ich denke, dies trifft den Gehalt dieser Kulturgeschichte nur zum Teil. Sicherlich, es ist der Fall, dass die “Rockabilly”- und “Rock’n’Roll”-Bewegung und ihre kulturellen Diskurse, für die Presley seit jenen Jahren prototypisch stand, auch Aspekte der Stabilisierung mit sich brachten. So ist die neue Jugendkultur, die etwa in “Hollywood” auch mit der “Ikone” James Deans verknüpft war, auch über einige Jahre stabil gewesen (dies war übrigens auch etwa im Deutschland der 1950er-Jahre der Fall; man denke an die “Halbstarken”); aber sie hatte eben auch ihr historisches Ablaufdatum und dies wurde bisher nicht umfassend bedacht und erforscht.

Geht man jedoch von der Perspektive der jüngsten postmodernen Identitätsbetrachtung aus an dieses Phänomen heran, so zeigt sich ein wesentlich differenziertes Bild: Die Identitätsformationen, die im Diskurs der Musik Presleys und ihrer Kulturkonfiguration erschienen, waren nicht nur durch Aspekte der Stabilität, sondern auch durch Destabilisierung, Ambivalenz und Diskontinuität gekennzeichnet. So brachte der neue Diskurs der Jugend der USA nicht nur ihre traditionellen Rolle im Kulturgefüge ins Wanken, brachte also schon hier Destabilisierung, sondern war vor allem auf wesentliche Weise mit der Neuverhandlung der Frage der Rolle der “AfroamerikanerInnen” und anderer Minderheiten in den USA verknüpft.

So ist es eine althergebrachte (Forschungs-)Meinung, dass Presley auch “schwarze” musikalische Traditionsstränge in sein kulturgeschichtliches Wirken miteinbezog. Dies ist auch wahr, doch trifft es unter den Auspizien der Stabilisierung der Kultur den Kern der Sache nur zum Teil. Bestimmt, die neue Kulturbewegung, an deren Spitze Presley zu stehen schien, stabilisierte etwas, das schon in länger in Bewegung gekommen war. Vor allem jedoch – und hiermit lässt sich über den momentanen Status quo der Debatte hinausdenken – waren mit der Kulturgeschichte der Musik Presleys seit 1953 Prozesse und Aspekte der Destabilisierung gekennzeichnet. Presleys Musik brachte die traditionellen Rollenbilder der Jugendlichen in den USA ab 1953 in “Gefahr” – sie destabilisierte die Stereotype ihrer Zeit.

Die “Rockabilly”- und “Rock’n’Roll”-Musik Presleys überbrückten die vorherrschende Kluft zwischen “schwarz” und “weiß” vor allem in den Südstaaten der USA – damit stabilisierte sie nicht nur etwas hybrides und innovatives, sondern es destabilisierten sich vor allem die traditionallen Stereotypen von “blackness” und “whiteness”; kurz Presley leistete einen nicht geringen Beitrag dazu, die traditionellen Identitäten der Popkultur der USA, dann auch der Welt, zu destabilisieren und erst auf diesem Weg neues zu ermöglichen. Dass die frühe “Rockabilly”- und “Rock’n’Roll”-Identität, für welche er stand, nur für etwa ein Jahrzehnt bestand und dann in seinem Comeback um 1968 selbst schon als Gedächnisort seiner eigenen popkulturellen Biographie fungierte, ist nur ein weiterer Hinweis darauf, dass diese Identitätsdiskurse nicht nur durch Stabilität, sondern vor allem auch durch Uneindeutigkeit, Destablisierung und Ambiguität gekennzeichet waren. Wenn man daher heute im umfassenderer Perspektive des Diskursjahres 2014 darauf blickt, wie Presley ab 1953 die Massen “bewegte”, kann es nicht nur darum gehen, kulturelle Stabilität zu mystifizieren.

Es muss vor allem auch im Fokus stehen, die Destabilisierungsprozesse für die Presley archetypisch stand, mit in die Betrachtung einzubeziehen. Hier geht es schließlich vor allem wiederum um die Überbrückung der Kluft zwischen “schwarz” und “weiß” in den USA der 1950er-Jahre zu beleuchten, die sich parallel hierzu zu entwickeln begann. Die Hybridisierung von “schwarzer” und “weißer” Musik, die Presley praktizierte, war nicht nur ein Prozess der Stabilisierung, sondern vor allem auch ein Prozess der Destabilisierung. Er brachte eine Jahrhunderte währende Kulturordnung in “Gefahr” und destabilisiert diese, indem “schwarze” Musik auch in die Kultur der “Weißen” gelangte und dort höchst erfolgreich war. Dies soll in keiner Weise der zu dieser Zeit traditionellen “Rassen”segregation in den USA das Wort reden. Sie ist zu verurteilen.

Es ist jedoch ein differenzierter Blick insoferne zu entwickeln, als dass hier nicht ein popkultureller Mythos der Stabilität der Überwindung der “Rassen”grenzen in der Musik konstruiert wird, der schlicht nicht den Wirklichkeiten entsprach. Presleys Musik warf ebensoviele Frage auf, wie sie beantwortete. Sie destabilisierte althergebrachte “Rassen”- und Jugendidentitäten, brachte jedoch ohne Zweifel auch fortbestehendes ein (etwa den Habitus der Rebellion, der in der harten Musik bis heute wirkt). Es ist jedoch – so denke ich – nicht vermessen, eine direkte kulturgeschichtliche Entwicklungslinie zwischen der Frühphase Presleys und dem Fall Rodney Kings in den frühen 1990er-Jahren zu ziehen: Beide Geschichtsstränge brachten nicht nur neue Stabilität in die “Rassen”verhältnisse, sondern destabilisierten diese zugleich auf enorme Weise.

Freddie Mercury liefert neue Bilder

Die britische Rockgruppe Queen war vor allem in ihrer Früh- und Etablierungsphase in den 1970er-Jahren eine Formation, die zweiffellos zum Hard Rock oder Heavy Rock gezählt werden konnte8 Dies ist nicht nur aufgrund der prominenten Stellung des Gitarrenspiels Brian Mays9 der Fall, das dem “Sound” Queens von Beginn weg ein eigenes Profil verlieh, sondern auch aufgrund der Performanz, die den Auftritten der Gruppe eigen war. Freddie Mercury – hochtalentierter Frontmann und oft als Gesicht der Gruppe interpretiert10 – nahm in sein Bühnengebahren zwar vieles auf, was er bei Vorbildern wie etwa Robert Plant oder auch Jimi Hendrix sah, ging jedoch im Bild, das er beim Liveauftritt von Queen erzeugte (also konstruierte), entscheidend über diese hinaus.

Mercury hatte Graphikdesign studiert (war also hochbegabt in seiner Interpretation und Verarbeitung der visuellen Dimensionen des Diskurses der Rockmusik seiner Zeit) und verstand Queen als Gesamtkunstwerk, das es auch optisch und visuell umzusetzen galt. Und: Im Zentrum dieses visuellen Gesamtkunstwerks stand bei Konzerten ohne Frage die charismatische Rolle und das Bild, das Mercury bereits in den 1970er-Jahren perfektionierte. Seine charismatischen, am Ballett orientierten, synchron mit der Musik tänzelnden Körperbewegungen, sein Spiel mit dem Instrument des halbierten Mikrofonständers, seine Benutzung von Utensilien, die er vor allem bei den “gigantischen” Auftritten der Band in den 1980er-Jahren weiterentwickelte (er trug etwa einen britischen “Bobby”-Polizeihut, spielte mit den Nationalflaggen des Landes, in dem Queen jeweils aufraten, und arrangierte diese mit dem “Union Jack” neu), schließlich die Interaktion mit dem Publikum in Form von “Singspielen” erweiterten die zu dieser Zeit bekannten Bilder des Verhaltens, des Habitus und der Identität des “Rockstars”. Es ist wiederum bestimmt der Fall, dass das neue Bild, das Mercury vom populären Rockkünstler in die Kulturgeschichte einbrachte, vieles stabilisierte. So ist etwa noch heute in vielen populären Musikdiskursen die Identität Mercurys die Identität des “Rockstars” schlechthin.

Dies ist jedoch nur eine Seite des Prozesses. Mercury brachte nicht nur neue Bilder in den Diskurs ein und stabilisierte damit das Rollenbild des “Rockstars”, sondern griff über sein Gebaren andere tradierte kultururelle Identitätsvorstellungen frontal an. Die Stars der Szene der harten Musik seit den 1960er-Jahren (etwa Led Zeppelin oder auch Jimi Hendrix oder die Rolling Stones) galten – gedeutet durch das optische Prisma des Bühnenverhaltens, das Mercury kreierte – plötzlich als etabliert, “bourgeois” und konventionell. In seinem optischen Gesamtkunstwerk ging Mercury weit über das hinaus, was die KünstlerInnen bis in die frühen 1970er-Jahren performativ “gewagt” hatten. Somit stabilisierte Mercury nicht nur eine neue Identität des “Rockstars”, sondern trug durch das Bild der harten Musik, das er ganz individuell kreierte, fundamental dazu bei, die bisher gültigen Identitätscodes zu destabilisieren. Seine VorgängerInnen erschienen plötzlich als “altbacken”, ihre Identitäten wurden destabilisiert.

Nicht zu vergessen sind auch die Aspekte der Sexualität, die mit diesem neuen Bild verknüpft waren. Nicht nur, dass Mercury schon im Namen seiner Gruppe “Queen” homosexuelle und androgyne Assoziationen ganz bewusst miteinbezog, auch sein Bühnengebaren war hierdurch geprägt. Kurz: Mercury als entscheidender Künstler mit überragendem optischen und visuellen Talent trug nicht nur dazu bei, neue Identitäten zu formieren, sondern stellte noch viel stärker bestehende Identitäten in Frage und destabilisierte diese. Dies betrifft Bilder der Moral, des Stils, schließlich der Sexualität, die Mercury auf der Bühne und im Studio destabilisierte sowie “umkrempelte”. Ich denke, es liegt nicht fern der kulturhistorischen Wirklichkeiten, die Destabilisierung der bürgerlichen Identitäten, die sich um 1968 erstmals umfassend herauskristallisierte, auch im Werk Mercurys und Queens wiederzuerkennen.

Behemoth destabilisieren tradierte relgiöse Identitäten

Die polnische Black Metal bzw. Death Metal-Gruppe Behemoth wurde im Jahre 1991 gegründet und orientierte sich zunächst vor allem am klassischen “Sound” der “zweiten Welle” des Black Metal, die in dieser Zeit vor allem von Norwegen aus in die Welt ausstrahlte. Hauptperson, gleichsam “Kopf” der Gruppe, ist Sänger und Gitarrist Adam Michal “Nergal” Darski, der in der Biographie der Gruppe seit den frühen 1990er-Jahren die Konstante darstellte. Behemoth, ursprünglich firmierend unter dem Namen Baphomet, sind bis heute das Gesamtkunstwerk des Künstlers “Nergal”. Zuerst präsentierte man sich – auch im Rahmen der engen wirtschaftlichen Grenzen, die dem künstlerischen Schaffen in den 1990er-Jahren für Behemoth noch gesetzt waren – vor allem als reine Black Metal-Formation. Dies bedeutete eine klare Ausrichtung des Klangs und der Selbstrepräsentation der Band auf ihren Konzerten. Die Band entwickelte sich seit ihrer Frühzeit – angeführt durch den Künstler “Nergal” – konstant weiter und lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum mehr eindeutig in die “Schublade” des Black Metal stecken.

Zwar ist heute und seit einigen Jahren wieder das Thema des Satanismus die Haupteinflussquelle der Kunst “Nergals”, doch ist die Musik aufgrund ihrer Atmosphärik und ihrer Vielfältigkeit sowie der klaren Produktion, was vor allem am jüngsten Werk “The Satanist” aus dem Jahre 2014 augenscheinlich ist, kaum mehr als reiner Black Metal zu kennzeichnen. Zwar bringt “The Satanist” das Denken “Nergals” programmatisch-satanistisch auf den Punkt, doch ist – so denke ich – eine Kategorisierung als Extreme Metal für das Wirken Behemoths am sinnvollsten. “Nergal” war auch im sogenannten “Temple of the Fullmoon” involviert, der als analoge Organisation zum “Inner Circle”, der im Zentrum der “zweiten Welle” des Black Metal in Norwegen gestanden haben soll, gegründet worden war. Später distanzierte sich “Nergal” von dieser Institutionalisierung der polnischen Subkultur, was ihm unter anderem auch Drohungen und Verunglimpfungen einbrachte.

Nichtsdestotrotz kann der Satanismus – der in einigen Veröffentlichungen auch mit dem Neuheidentum oder einem “slawischen Stolz” sowie skandinavischer Kultur, Geschichte und Mythologie Skandinaviens hybridisiert wurde – als Konstante in der Kunst Behemoths gesehen werden. Und: Bedenken wir folgendes: Im Jahre 2014 steht “Nergal” mit seinen MitkünstlerInnen bei dem deutschen, weltweit operierenden Label “Nuclear Blast” unter Vertrag, das nicht weniger denn einen global wirksamen Kulturtransfer der Kunst “Nergals” institutionalisiert hat. Dies bedeutet, dass die Identitätsbilder, die Behemoth vertreten und konstruieren, nicht nur auf ihren lokalen polnischen Kontext beschränkt bleiben, sondern globale Wirkung entfalten. Bedenken wir diese Kulturtransferprozesse aus Sicht der Identitätsforschung: Sicherlich ist es zuerst der Fall, dass die Musik und Performanz Behemoths eine eigene Form der kulturellen Identität harter Musik stabilisiert.

Sie schafft durch ihren Diskurs einen eigenen Raum, an den sich das Publikum begeben kann, wenn es das will. Dies ist jedoch wiederum nicht alles: Zur selben Zeit und am selben Ort, an welchen Behemoth ihre Identität entwerfen, greifen sie andere Identitäten frontal an und destabilisieren diese. Dies betrifft im Sinne des konstruierten Bilds des “Satanist” vor allem das Christentum. Die klassische christliche Identität, wie sie zwar in der Moderne schon grundlegend hinterfragt worden war, wird durch das lyrische Programm “Nergals” grundsätzlich destabilisiert. Es ist kein “Zufall”, dass der vorläufige Höhepunkt des auch popkulturellen Erfolgs “Nergals” ins Jahr 2014 fällt, in welchem zwar die “Entideologisierung” aller Zeiten und aller Orten proklamiert werden, zugleich jedoch viele Menschen Halt in verschiedensten religiösen Formen suchen (der “Erfolg” des “Islamischen Staats” im Irak und in Syrien kann nur in diesem Kontext interpretiert werden, wenn er auch lokale und regionale politische Wurzeln haben mag). Wir leben in einer Zeit, in der das Religiöse grundsätzlich destabilisiert wurde, zur “Privatsache” geriet und in welcher es scheinbar ein “Schattendasein” führt.

Ich denke, dies ist nur scheinbar der Fall; in einer Epoche, die sehr stark durch Sinn- und Orientierungsverlust gekennzeichnet ist, geht es auch im Sinne der Religionen der Welt darum, sich neu zu positionieren. Und in genau diesem Kontext ist der große Erfolg des Künstlers “Nergal” mit seinem künstlerischen Programm zu sehen: Er bietet eine Alternative in einer Welt an, die aus den Fugen zu geraten scheint. Dass hierbei vor allem wieder Prozesse der Destabilisierung, gar der “Zerstörung” traditioneller religiöser Identitäten im Vordergrund stehen, bestätigt gleichsam das “Regelwerk” der postmodernen Identitätsdiskurse. Sie zeichnen sich nicht vor allem durch Stabilität, Eindeutigkeit und Kontinuität aus, sondern durch Destabiliserung, Identitätsverlust und Ambiguität. Ich denke es ist daher vollkommen einsichtig, im Werk Behemoths auch einen Beitrag dazu zu sehen, die Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint, mit Sinn auszusatten, indem Bestehendes dekonstruiert wird. Ob man dabei der Aggressivität im Vorgetragenen wie auf “The Satanist” frönen sollte, ist ein anderes Kapitel der Betrachtung.

Fassen wir kurz das in diesem Beitrag erdachte zusammen: Es zeigte sich – sowohl am Beispiel Elvis Presleys früher Jahre, als auch am Exempel Queens in den 1970er-Jahren sowie am jüngsten Beispiel des Satanismus Behemoths -, dass die Kulturdiskurse der harten Popmusik in ihren Identitätsdimensionen immer mit Aspekten der Destabilisierung verbunden waren und dies noch immer sind. Es ist daher so zu deuten, dass die harte Musik zwar einen eigenen kulturellen Ort schafft, zugleich jedoch andere Identitäten in Frage stellt, oft sogar konkurrenziert und attackiert. In der Betrachtung der Kulturgeschichte der harten Musik scheint mir dies ein elementares Phänomen zu sein.

Vgl. zur Identitäftsforschung etwa umfassend in jüngerer Pespektive diese Dissertation: Bernadette Müller: Identität. Soziologische Analysen zur gesellschaftlichen Konstitution der Individualität. Univ.-Diss., Graz 2009; wichtig siehe auch: Benjamin Jörissen/Jörg Zirfas (Hg.): Schlüsselwerke der Identitätsforschung. Wiesbaden 2010; sowie schließlich spezifisch aus europäischer Perspektive: Wolfgang Schmale: Geschichte und Zukunft der Europäischen Identität. Stuttgart 2008; zur Identitätsforschung in der Psychohistorie siehe schon älter: Eberhard Bolay/Bernhard Trieb: Verkehrte Subjektivität. Kritik der individuellen Ich-Identität. Frankfurt/Main 1988; sowie jünger: Uta Ottmüller u.a. (Hg.): Psychohistorie und Globalisierung. Heidelberg 2009. ↩

Vgl. klassisch: Benedict Anderson: Imagined Communities. Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London u.a. 2006. ↩

Vgl. ebenso klassisch: Ernest Gellner: Nations and Nationalism. Oxford 1984. ↩

Vgl. hierzu in einer frühen Sichtweise: Werner Weidenfeld (Hg.): Die Identität Europas. München u.a. 1985. ↩

Vgl. hierzu im Einführungsdiskurs zu Derrida: Heinz Kimmerle: Derrida zur Einführung. Hamburg 1992; sowie zu Lyotard: Walter Reese-Schäfer: Jean-François Lyotard zur Einführung. Hamburg ³1995; schließlich zu Foucault: Philipp Sarasin: Michel Foucault zur Einführung. Hamburg 2008; auch: Hinrich Fink-Eitel: Foucault zur Einführung. Hamburg 1992. ↩

Vgl. hierzu etwa: Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt/Main 1991; allgemeiner für die Postmoderne: Andrea Trumann: Feministische Theorie. Frauenbewegung und Subjektbildung im Spätkapitalismus. Stuttgart 2002; auch: Leela Gandhi: Postcolonial Theory. A Critical Introduction. New York 1998; sowie: Jean-Luc Nancy: The Birth to Presence. Stanford 1993; und: Oliver Marchart: Die politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben. Berlin 2010; schließlich: José Munoz: Disidentifications: Queers of Color and the Performance of Politics. Minneapolis u.a. 2009. ↩

Vgl hierzu etwa: Kathleen Starck (Hg.): Between Fear and Freedom : Cultural Representations of the Cold War. Newcastle upon Tyne 2010; sowie weiter ausgreifend zur Popkultur: Wolfgang Rumpf: 100 Jahre Pop. Essays zur Geschichte der populären Musik. Von den Comedian Harmonists bis zu Amy Winehouse. Hamburg 2013; zur Biographie von Elvis Presley in breiterer Perspektive siehe etwa: Pamela Clarke Keogh: Elvis Presley. The King. Berlin 2005; sowie auch: Peter Guralnick: Last train to Memphis. Elvis Presley. Sein Aufstieg 1935-1958. Berlin 2005. ↩

Vgl. zur Geschichte der Gruppe: Harry Doherty: 40 Jahre Queen. Höfen 2011; sowie älter: Jacky Gunn/Jim Jenkins: Queen. München 1992. ↩

Zur Biographie des Queen-Gitarristen siehe: Laura Jackson: Brian May. The Definitive Biography. London 2007. ↩

Vgl. zur Biographie Mercurys: David Bret: Living on the Edge. The Freddie Mercury Story. London 1996; sowie auch: Lesley-Ann Jones: Freddie Mercury. The Definitive Biography. London u.a. 1998 ↩